“贰臣”明末贰臣录,被乾隆列于榜首的父子降臣

今天,黄埔信息网小编给大家分享来自悠然修的《明末贰臣录,被乾隆列于榜首的父子降臣》,希望大家喜欢。

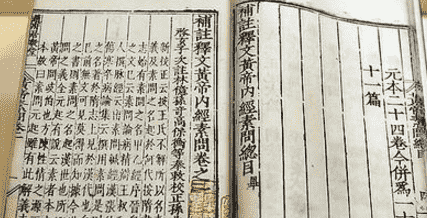

乾隆四十一年末,皇帝下诏国史馆编纂《钦定国史贰臣表传》即《贰臣传》。入传者来源于一个特殊人群,“若在胜朝(前朝)已授官职者,不论品位高低,易代后出仕新朝者一概视为贰臣”,即我们常说的叛徒、汉奸。

这部《贰臣传》历时近二十年才编撰完成,甲乙两编统共收录157人。相对于明末不计其数的变节者,应该说没干出什么大事儿或者说对满清立有大功还没资格入传。

然而在这份重要“榜单”上居首的,并不是声名赫赫的洪承畴、祖大寿等人,而是一对战功一般、名声不显的父子 – 刘良臣和刘泽洪。

先说排名第二的刘泽洪。

刘泽洪从军后一直在追随他的伯父 – 南明四镇将、广昌伯刘良佐。顺治二年多铎率兵南下时,刘泽洪作为副将和总兵官刘良佐一起降清。

刘泽洪降清后的履历特别简单。

顺治五年,被授二等轻车都尉(世职)。顺治九年,正式承袭其父三等轻车都尉并授二等男爵。康熙三十四年,刘泽洪病逝于京师。不要说战功,连实授的官职都没有。

可以说刘泽洪是整个《贰臣传》里面最“白板”的一个。别说名列前茅,应该连入传的资格都没有。能排第二的唯一原因就是 -- 附骥其父刘良臣,那么刘良臣又有什么“丰功伟业”呢?

刘良臣北直隶人,初为辽东前锋总兵官、挂征辽前锋将军印祖大寿麾下的游击(明朝军队的中级官职)。

崇祯四年七月,为前推关宁防线、屏护锦州,祖大寿率一万五千明军和相同数量的民夫前往大凌河筑城。然而城墙还未完工,这波人马就被后金重兵给包围了。

到了十月份,不仅朝廷组织的数次救援皆告失败,大凌河城内也耗尽粮草开始杀民夫充当军粮。穷途末路的祖大寿想出一条“妙计”,向皇太极诈降并以作内应为由带着几名亲信逃回锦州。而大凌河城中的一万多明军则被他作为“代价”送予满清,刘良臣即在其中。

由于这是明军第一次大规模、成建制的投降,皇太极很重视这批人和降将中的军官,将他们充入新组建的汉八旗中。此后三年刘良臣虽然未立什么战功,但依然被封为三等轻车都尉(属镶黄旗汉军)。

此后几年刘良臣因未参与什么战事,也未承担实任官职,功绩记录仍然为零。顺治元年随清军入关后,刘良臣被封为三等参领(类似明军的卫指挥使),并率军向西追击李自成。

在征讨中,刘良臣先是做了一年山西宁武关副将,后又被升为甘肃总兵加都督同知(二品大员),继续西进平叛。

在平叛过程中,刘良臣的表现依然平平,史籍中也没什么重大功绩的记录。不过顺治五年,时代终于给了刘良臣一个表现的“机会”。

原明朝驻守甘肃的军队中有个名叫米喇印(回族)的军官,在清军进入甘肃后,他也随大流投降了清朝并在甘肃巡抚张文衡麾下任副将一职,负责驻守甘州。

清廷的“剃发令”推行到甘肃后,激起了当地汉人和其它部族的强烈不满。加上顺治五年,清廷欲征调甘州兵前往四川平叛导致军心浮动。米喇印就利用这个机会和副将丁国栋(回族)一起诱杀张文衡,并占据甘州集结兵马发动起义。

在随陕西总督孟乔芳镇压这次叛乱的过程中,刘良臣不仅仍未获什么战功,自己还成了俘虏。不过刘良臣并未再次投降,后被米喇印处死。也由此获取了唯一值得称道的功绩 -- “死忠”。

注:刘良臣是《贰臣传》中第二个死忠者,第一个是死于青州之变的王鳌永。

“忠”和“孝”是二千多年来华夏各皇朝不可以逾越的核心观念,也是决定一切行为正确与否的前提。以为明复仇、承继明统自居的满清,自然也不会去否认这点。

那些背叛前朝的人,不论其对当朝有何种功绩,对于朝廷和皇帝来说,不仅不是值得歌颂的“功臣”,还是需要大力唾弃的“奸佞”。

这个事情在别的朝代不是什么大问题,例如不重用以及不凸显叛徒,但对满清来说却很棘手。

因为满清这个外来小部族要统御并安定庞大的华夏,光靠武力是远远不够的。一方面需要加主动汉化,淡化满汉之别,加强民族认同;一方面也需要吸纳、重用前朝“变节者”以扩展自身的统治能力。

所以清初朝廷不仅大量收用叛臣,还大力鼓励、褒奖明朝官员投靠新朝,这其实就和“忠”背道而驰了。

这种行为和思想的互相矛盾,必须给予解释,不然难以实现皇朝上下的思想统一。但是又不能全面否定这些“汉奸”,不然又会凸显“满汉之别”,危及皇朝的统治。

因此乾隆才另辟蹊径单独编撰《贰臣传》,一方面强调“忠”的重要性,一方面也通过记传“贰臣”们的功绩,来暗示朝廷大量录用“不忠”者的原因。

因思我朝开创之初,明末诸臣望风归附。如洪承畴以经略表师 … 盖开创大一统之规模,自不得不加之录用,以靖人心,以明顺逆 ……今事后凭情而论,若而人者皆以胜国臣僚,乃遭际时艰,不能为其主临危受命,辄复畏死幸生,忝颜降附,岂得复谓之完人……朕思此等大节有亏之人,不能念其建有勋绩,谅于生前;亦不能因其尚有后人,原于既死。今为准情酌理,自应于国史内另立《贰臣传》一门,将诸臣仕明及仕本朝名事迹,据实直书,使不能纤微隐饰,即所谓虽孝子慈孙百世不能改者 … 此实乃朕大中至正之心,为万世臣子植纲常。《贰臣传表》乾隆上谕

乾隆的基调是,不论何种原因背叛胜朝都是不正确且可耻的,忠是“万世臣子植纲常”。但是大清接纳这些贰臣的行为又是可以理解的,这是清承接明统,顺应天意、人心所必须的行为。

简单来说,乾隆玩了一手“一分为二”,对于“不忠行为”正反两方面都能得出有利于自己的结论。

因此拿刘良臣为《贰臣传》开篇就没那么不好理解了。

刘良臣没什么功绩反而成了“功绩”,因为他有“死忠”就行了,可以说明朝廷仍然视“忠”为最重要的价值。也可以说明朝廷虽然重用“不忠者”,但贰臣们的行为和功绩,朝廷还是最重视“忠”。